CON QUESTO POST PARTECIPO AL CONTEST

...VISITIAMO TRIESTE ATTRAVERSO

LA LETTURA DI .....

Con Svevo siamo ancora su autori del Nord Italia per questo tour letterario attraverso le regioni italiane che abbiamo imparato ad apprezzare meglio attraverso i libri proposti e scelti dai partecipanti a questa interessante iniziativa.

Una speciale catena di lettura...

ECCO ALLORA......

Trieste ha una scontrosa

grazia. Se piace,

è come un ragazzaccio aspro e vorace,

con gli occhi azzurri e mani troppo

grandi

per regalare un fiore;

come un amore

con gelosia.

U. Saba

Significative

le parole di Umberto Saba, anch’egli triestino,

anch’egli visceralmente legato alla città di confine dove è

nato..

Trieste città di limiti e di superamenti. Italiana, austriaca, slovena, con un’anima nobile e melanconica; bellissima e decadente, altera e

mai vanitosa, si specchia nelle onde di un mare che sembra bagnarla

per alleviare i taglienti soffi della Bora

invernale. Città di cultura, Trieste è musa ispiratrice

dell’Arte. Saba l’amò, ma ancora di più deve, al fascino

misterioso di questa città dalle armoniche contraddizioni, Italo

Svevo

ITALO SVEVO....CHI ERA COSTUI?

Pseudonimo di Ettore Schmitz (Trieste 1861 - Motta di Livenza,

Treviso 1928), romanziere italiano, la cui opera ha rappresentato un

momento di passaggio tra le esperienze del decadentismo italiano e la

grande narrativa europea dei primi decenni del Novecento

Pseudonimo di Ettore Schmitz (Trieste 1861 - Motta di Livenza,

Treviso 1928), romanziere italiano, la cui opera ha rappresentato un

momento di passaggio tra le esperienze del decadentismo italiano e la

grande narrativa europea dei primi decenni del Novecento

Di

famiglia ebraica, egli è riuscito grazie anche alle caratteristiche

culturali di una città come Trieste, allora parte dell'impero

austroungarico, ad assimilare una cultura mitteleuropea, che gli

ha permesso di acquisire uno spessore intellettuale raro negli

scrittori italiani del tempo. Al centro di questa sua formazione da una parte la conoscenza della filosofia tedesca

( Nietzsche e Schopenhauer) e della psicoanalisi di

Freud, dall'altra, l'interesse per i maestri del romanzo francese, Stendhal, Balzac, il naturalista Zola, e i grandi

narratori russi Gogol', Turgenev, Tolstoj, Dostoevskij e

Cechov.

Svevo approfondì queste letture nel tempo libero che gli lasciava

il suo lavoro di impiegato in banca, che dovette iniziare nel 1880

dopo il fallimento della ditta paterna. Intanto collaborava come

critico teatrale e letterario a "L'indipendente", giornale

triestino sul quale nel 1890 comparve a puntate la sua novella

L'assassinio

di via Belpoggio.

Il romanzo a cui lavora successivamente, Senilità

(1898), fa riferimento non al dato anagrafico bensì alla

patologica vecchiaia psicologico-morale di Emilio Brentani. Questa figura sveviana dell' "inetto" è circondata da

altri personaggi che acquistano spessore: la sorella Amalia, malinconica e "incolore";

Stefano Balli, scultore di poca fama ma uomo energico nella vita e

fortunato con le donne; la sensuale ed esuberante

Angiolina. Emilio, letterato di scarso successo, prende a modello

l'amico Balli e, nel tentativo di riscattare la mediocrità e il

grigiore della propria vita, intreccia con Angiolina una relazione

che si rivelerà fallimentare per l'incapacità di Emilio di tradurre

in pratica la lezione dell'amico e per la tenacia con cui proietterà

nella donna i propri sogni idealizzanti.

|

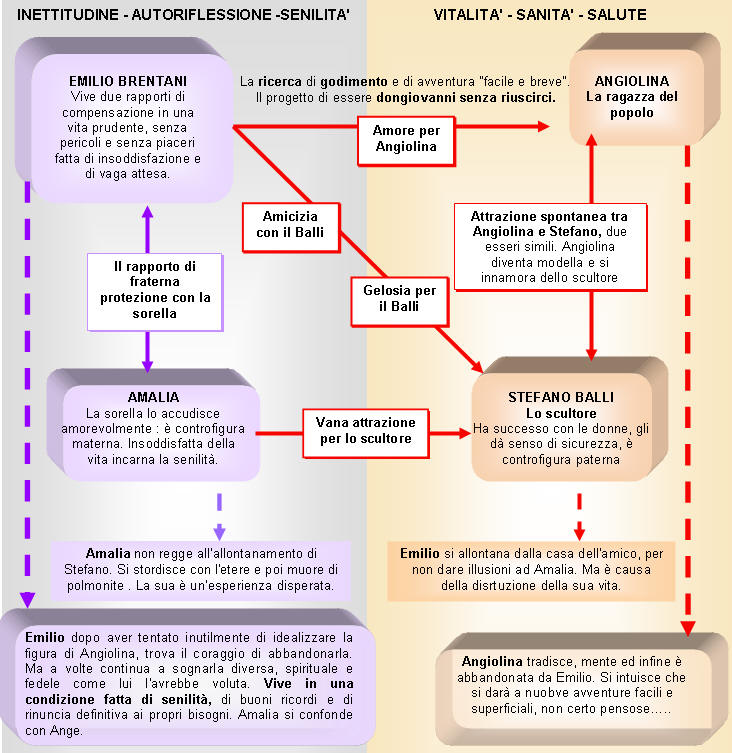

| MAPPA LOGICO-CONCETTUALE |

Senilità, romanzo interamente votato alla

minuziosa analisi psicologica attraverso il sapiente uso

del discorso indiretto libero, ruota intorno a quattro

personaggi principali.

Emilio Brentani, il protagonista, prototipo del personaggio

della narrativa di Svevo, un inetto, del tipo molto rappresentato

nella letteratura della "crisi" del primo Novecento,

nevrotico ed insicuro, trattato dall'autore con ironia, ma anche con

affettuosa partecipazione emotiva. La sua esistenza è prudente, "in

difesa", condotta in una condizione di rarefazione vitale, di

senilità appunto, come ammetterà lo stesso protagonista.

La sua conoscenza del mondo e della vita sono filtrate attraverso

i libri, la lettura, più che attraverso l'esperienza diretta. E' un

intellettuale che vive le difficoltà e il disordine di una borghesia

senza più un centro e valori stabili, priva di

certezze. Un uomo che si è creato degli alibi e una falsa

rappresentazione di se stesso per evitare un'altrimenti penosa

consapevolezza.

Angiolina Zarri, giovane amorale, ignorante, insensibile, bugiarda. Idealizzata da

Emilio, per il quale rappresenta la donna, la salute, la potenza

dell'eros. In realtà, dietro la forte carica vitale, anche io come lettore

ho avvertito una personalità rozza, poco individuata. Dietro

la evidente sensualità ho notato mancanza di

impegno emotivo.

Stefano Balli, scultore artisticamente "fallito",

ma narciso, con un'alta considerazione di se stesso, di grande successo presso le donne oltre che della riverente

considerazione di Emilio. In apparenza un vincitore, in

realtà anch'egli mi si è mostrato come personalità che non sa amare, che pecca

a volte di insensibilità e di scarsa immaginazione. Insomma un Don

Giovanni incapace di un rapporto paritario con la donna, bensì

elementare ed affettivamente povero.

Amalia Brentani, sorella di Emilio, figura dolce, delicata

ed appartata, il modello femminile tradizionale. La sua

vita è dedita alla famiglia, alla cura del "nido" familiare. Il suo comportamento si caratterizza per il decoro

e la rispettabilità borghesi, fino al punto da reprimere gli

istinti, soprattutto quelli amorosi.

Tuttavia ho riscontrato, in questo personaggio riservato, una sensibilità, una dolcezza, un pudore, che ne fanno una presenza tutt'altro che mediocre, capace di provare forti sentimenti, come quello, negato, per il Balli.

Tuttavia ho riscontrato, in questo personaggio riservato, una sensibilità, una dolcezza, un pudore, che ne fanno una presenza tutt'altro che mediocre, capace di provare forti sentimenti, come quello, negato, per il Balli.

L'eros, dunque, è l' elemento

disgregatore dell'esistenza borghese. Mentre la misoginia che colora il personaggio

di Angiolina, ha dei punti di contatto con le teorie espresse sulla

donna proprio in quegli anni dal tedesco Otto Weininger,

Sullo stile, molti hanno affermato che

Svevo scrive male, fuori dagli standard raffinati della prosa

d'arte. Ed in realtà credo che il suo sia uno stile espressivo molto vicino al

parlato, con molti vocaboli settoriali, testimonianza ,

caso più unico che raro in Italia, di una soggettività maturata

nell'ambiente di una ricca borghesia mercantile e cosmopolita, come

quella triestina del tempo

LA

CITTA'DI TRIESTE IN SENILITA'

In Questo romanzo le vicende si

svolgono a Trieste, città in cui nacque Italo Svevo. Della città sono

descritti differenti luoghi, sia secondo caratteristiche naturali

(vie, mare, interni di abitazioni) che sociali (centro animato dalla

borghesia in festa per il carnevale, ambiente familiare - popolare di

Angiolina, - personaggio-chiave-).

In Questo romanzo le vicende si

svolgono a Trieste, città in cui nacque Italo Svevo. Della città sono

descritti differenti luoghi, sia secondo caratteristiche naturali

(vie, mare, interni di abitazioni) che sociali (centro animato dalla

borghesia in festa per il carnevale, ambiente familiare - popolare di

Angiolina, - personaggio-chiave-).

Lo spazio è sempre

definito con estrema precisione, poiché l’autore, conoscendo bene

Trieste, la descrive minuziosamente e cita nomi di piazze, giardini,

strade cosicché procedendo nella lettura, si va delineando nella

mente del lettore la mappa della città

Le

descrizioni sono affidate al narratore , ma spesso riflettono

l’ottica di Emilio. I luoghi non sono descritti per quello

che sono ma per quello che appaiono agli occhi delle persone. Potremmo

affermare che la città sia vista attraverso i filtri o i colori

dello stato d’animo dei protagonisti della storia.